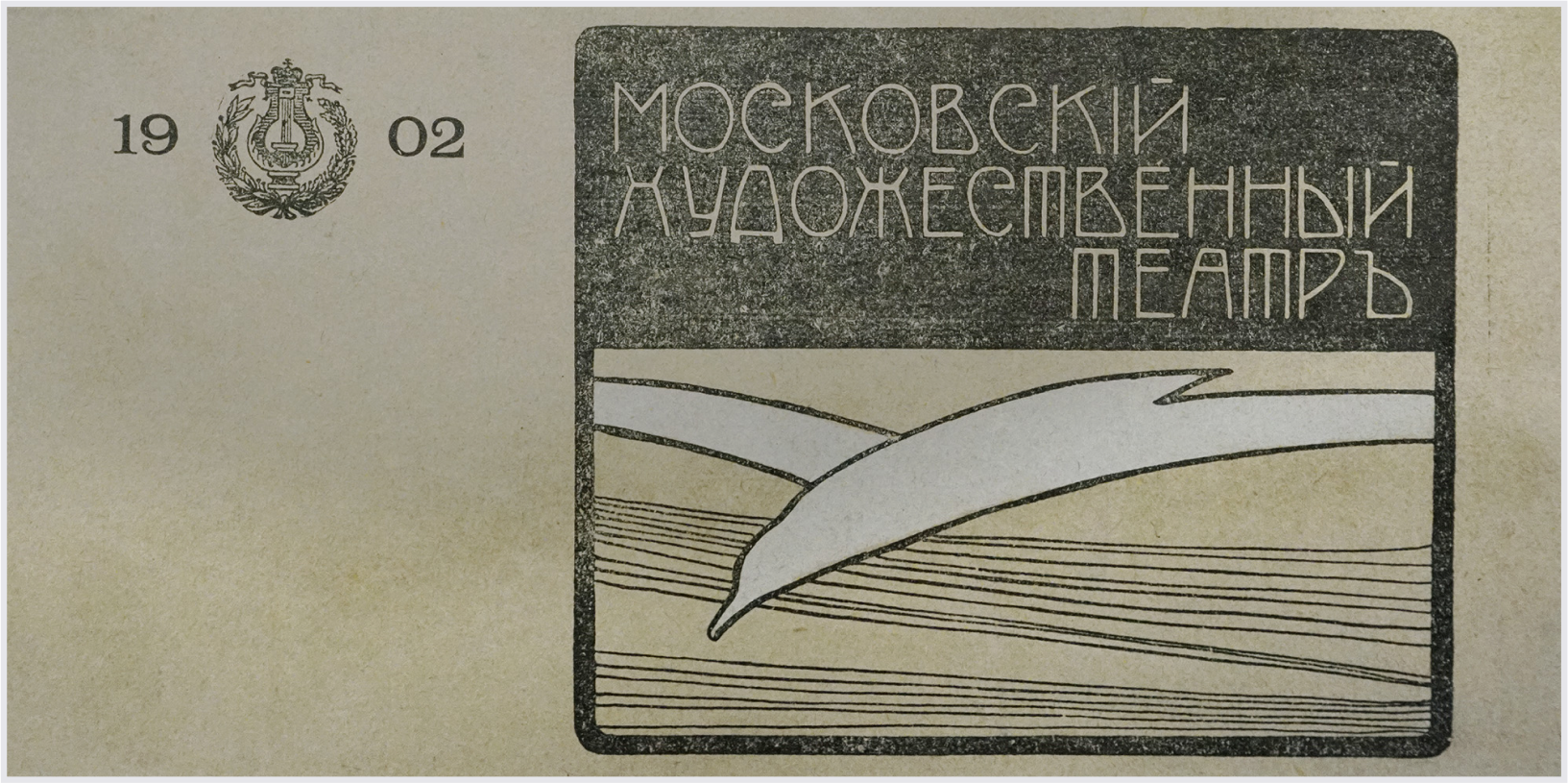

Музей МХАТ в партнёрстве с креативным агентством REDKEDS провели анализ графического оформления театра и музея

МХАТ с момента основания. Опираясь на архив Ф.И. Шехтеля с первыми набросками чайки, чертежами, типографикой

и афишами начала ХХ века, команда выявила графические основы, которые были заложены Шехтелем, но с течением

времени деформировались и утратили характер. Целью проекта являлся поиск идентичности и выявление визуального

языка Музея, который был бы актуальным в наши дни.

Музей МХАТ был создан основателями Московского художественного театра в год 25-летнего юбилея театра

в 1923 году. До 1969 года музей был частью театра, а затем стал обособленным юридическим лицом, включающим

несколько площадок — Дом-музей К.С. Станиславского, Квартиру Вл.И. Немировича-Данченко и основную экспозицию,

расположенную в комплексе зданий МХТ в Камергерском переулке. В 2019–2020 годах в музей пришла новая команда,

которая стремится развивать его на качественно новом уровне.

Идентичность Музея МХАТ стилистически связана с визуальным стилем МХТ им. Чехова, который был предложен ещё Шехтелем. Мы пригласили команду REDKEDS, чтобы разработать новый фирменный стиль музея, который считывался бы как оригинальный «шехтелевский», учитывал историческое визуальное наследие и при этом позволил бы отличить музей от двух театров — МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького.

Идентичность Музея МХАТ стилистически связана с визуальным стилем МХТ им. Чехова, который был предложен ещё Шехтелем. Мы пригласили команду REDKEDS, чтобы разработать новый фирменный стиль музея, который считывался бы как оригинальный «шехтелевский», учитывал историческое визуальное наследие и при этом позволил бы отличить музей от двух театров — МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького.

Музей МХАТ сегодня — это сразу несколько площадок, и обновление бренда не только визуально объединит музейные

пространства, но и даст свободу общения с посетителями разных возрастов о разных проектах.

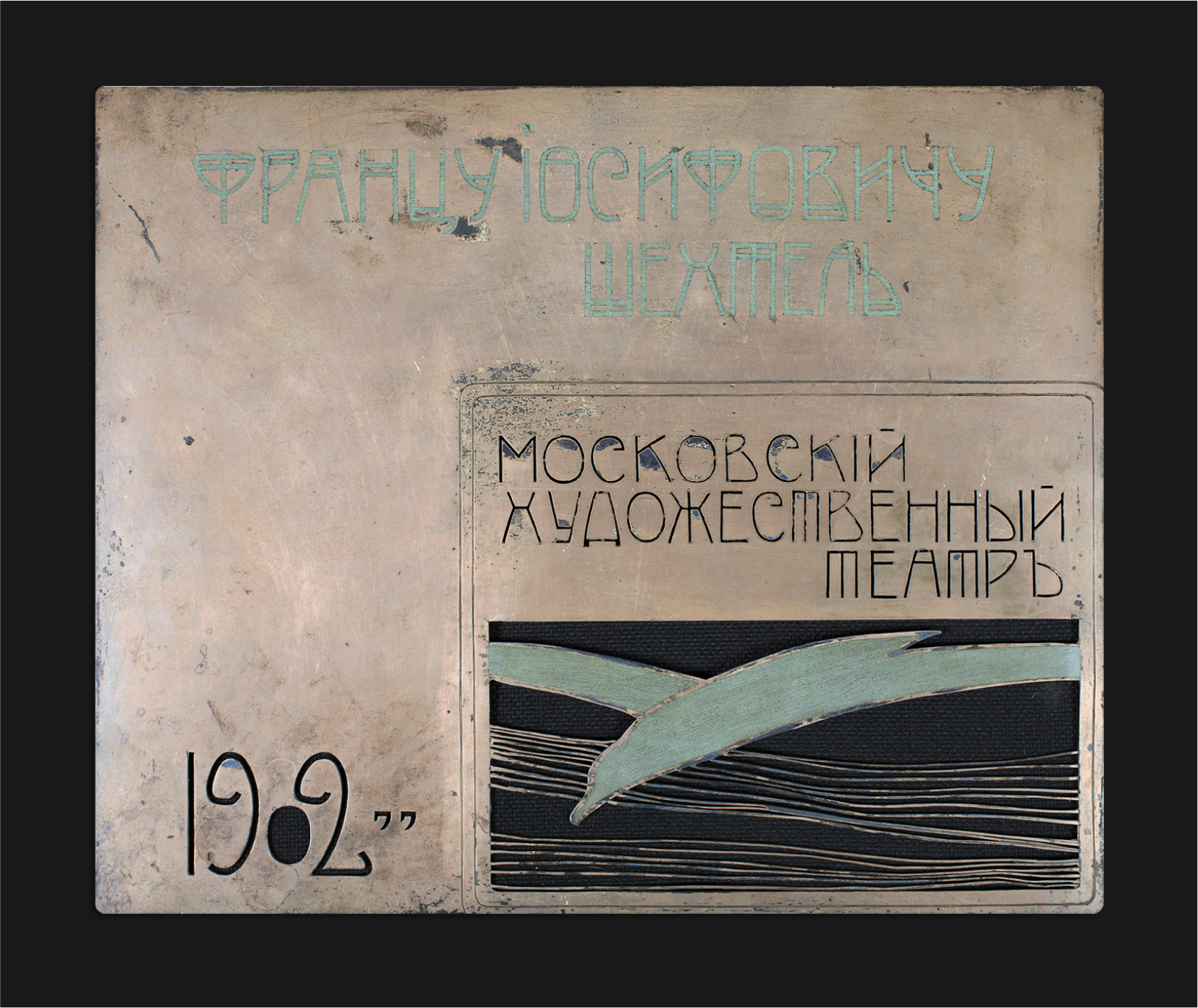

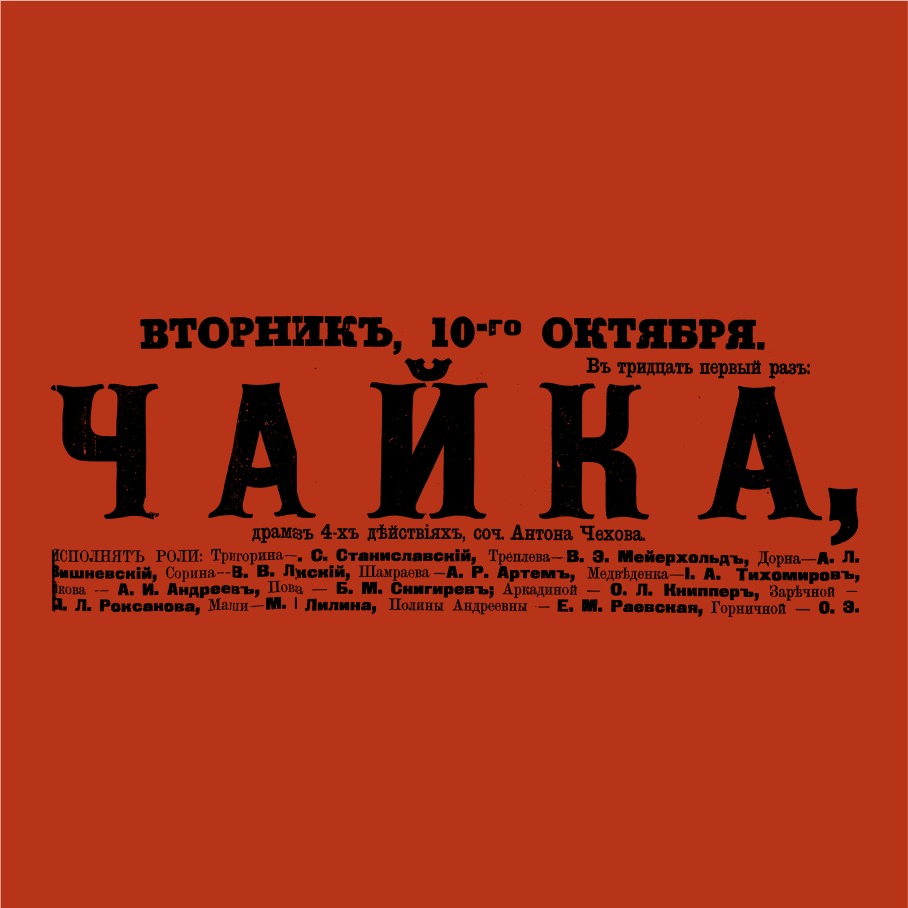

Узнаваемый фирменный стиль в новом исполнении — результат серьёзного исследования, в том числе работы с историческими документами и первыми набросками самого Федора Шехтеля, а цветовая палитра соотносится с колористическим решением театральных афиш разных исторических периодов.

Узнаваемый фирменный стиль в новом исполнении — результат серьёзного исследования, в том числе работы с историческими документами и первыми набросками самого Федора Шехтеля, а цветовая палитра соотносится с колористическим решением театральных афиш разных исторических периодов.

Анастасия Беликова, ведущий специалист по связям с общественностью

Музей МХАТ

Клиент

Логотип

Шрифт

Социальные сети

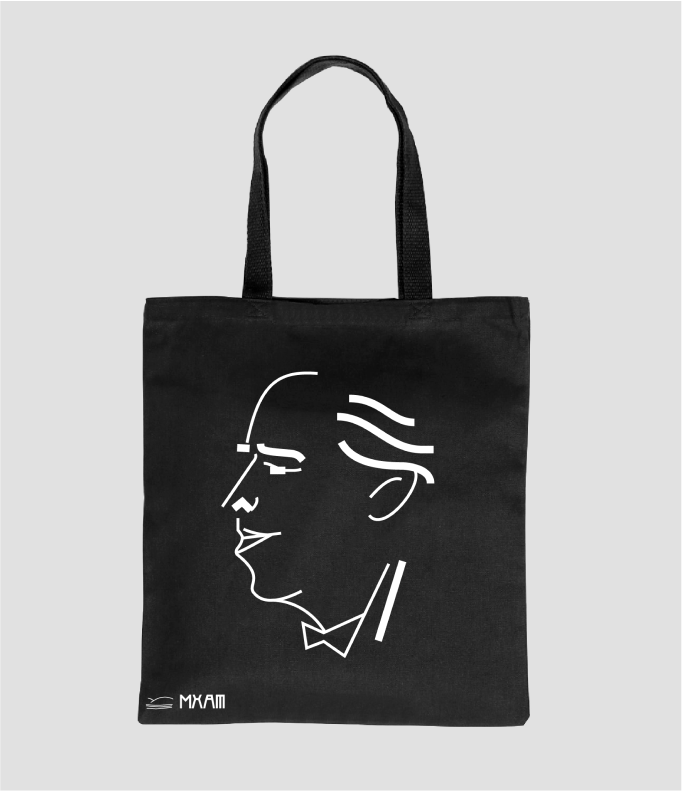

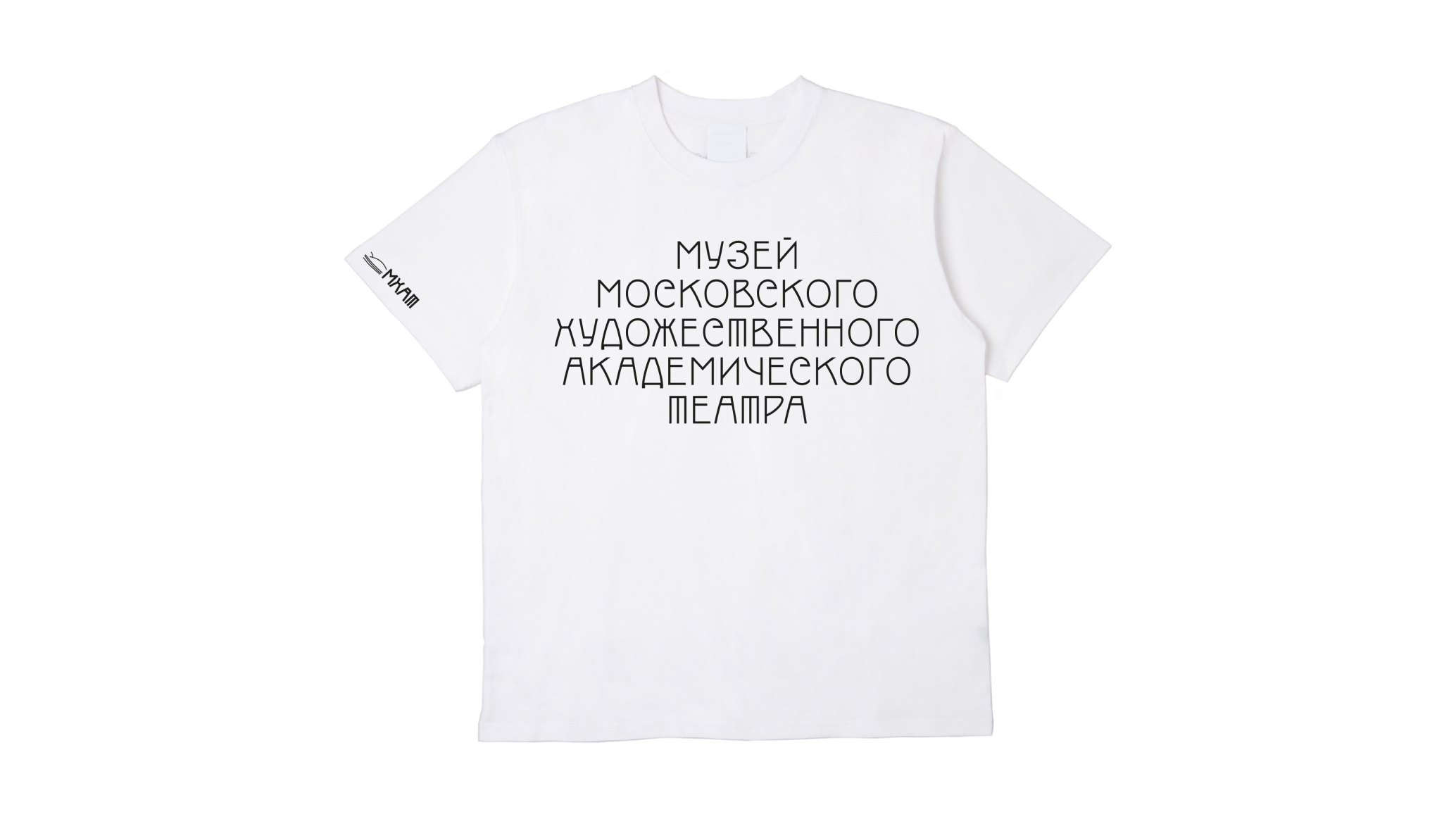

Мерч

Шрифт

Социальные сети

Мерч

Состав работ

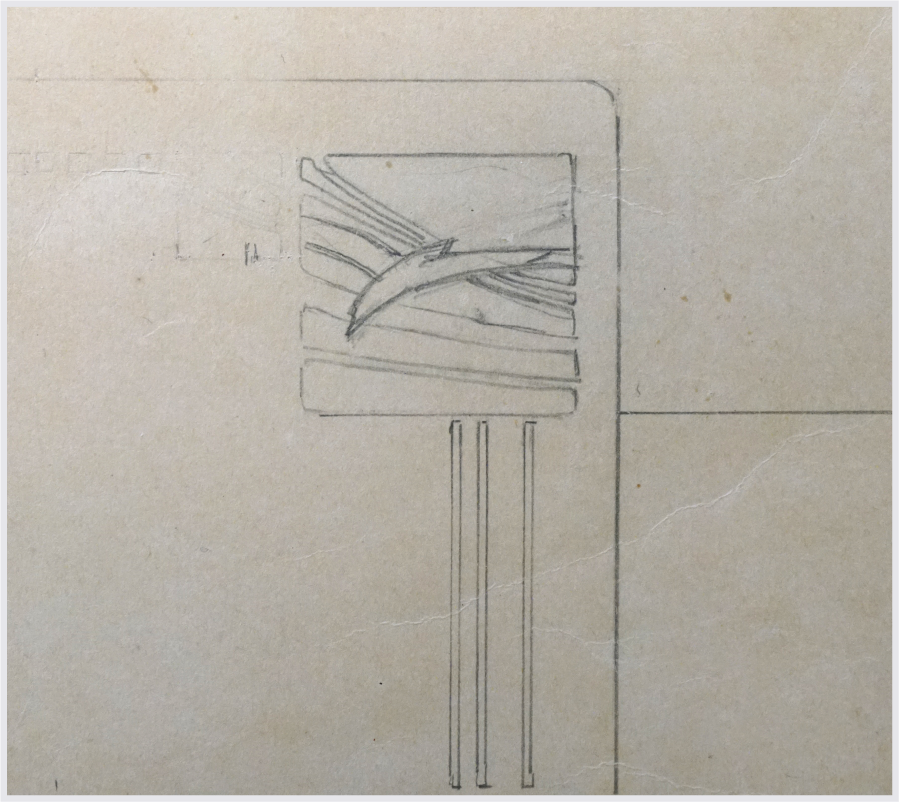

Вова: «Занимаясь ребрендингом и рестайлингом, арт-директор не рисует ничего заново, а обращается к архиву

и бережно восстанавливает старый материал так, чтобы тот работал в современной медиа среде. По сути

арт-директор — это пытливый исследователь».

Его рисунки мы восприняли как бриф и стремились довести их до целостной графической системы»

Вова Коломейцев: «Чтобы разработать новый фирменный стиль Музея МХАТ, мы исследовали графическое наследие

Фёдора Шехтеля, автора архитектурных проектов зданий МХТ им. Чехова и Музея МХАТ. Шехтель стал

для нас руководителем, а мы были его подмастерьями. Его рисунки мы восприняли как бриф и стремились довести

их до целостной графической системы».

Искусствоведческий комментарий

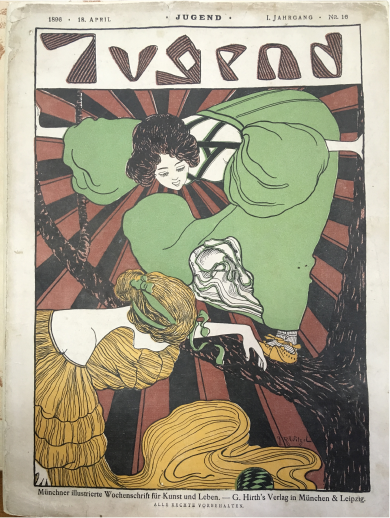

Любить причудливые шрифты и леттеринг эпохи ар-нуво считается немного стыдным — в отличие, например,

от архитектуры того же времени. И понятно почему. Архитектурное сооружение эпохи раннего модерна всегда

вызывающе графично и репрезентативно. Оно выставляет себя напоказ, красуясь собственным тотальным

суперстилем, который как бы сообщает прохожему: я пересоздаю стиль, и от дверной ручки до рисунка обоев

в этом доме я — искусство в чистом виде.

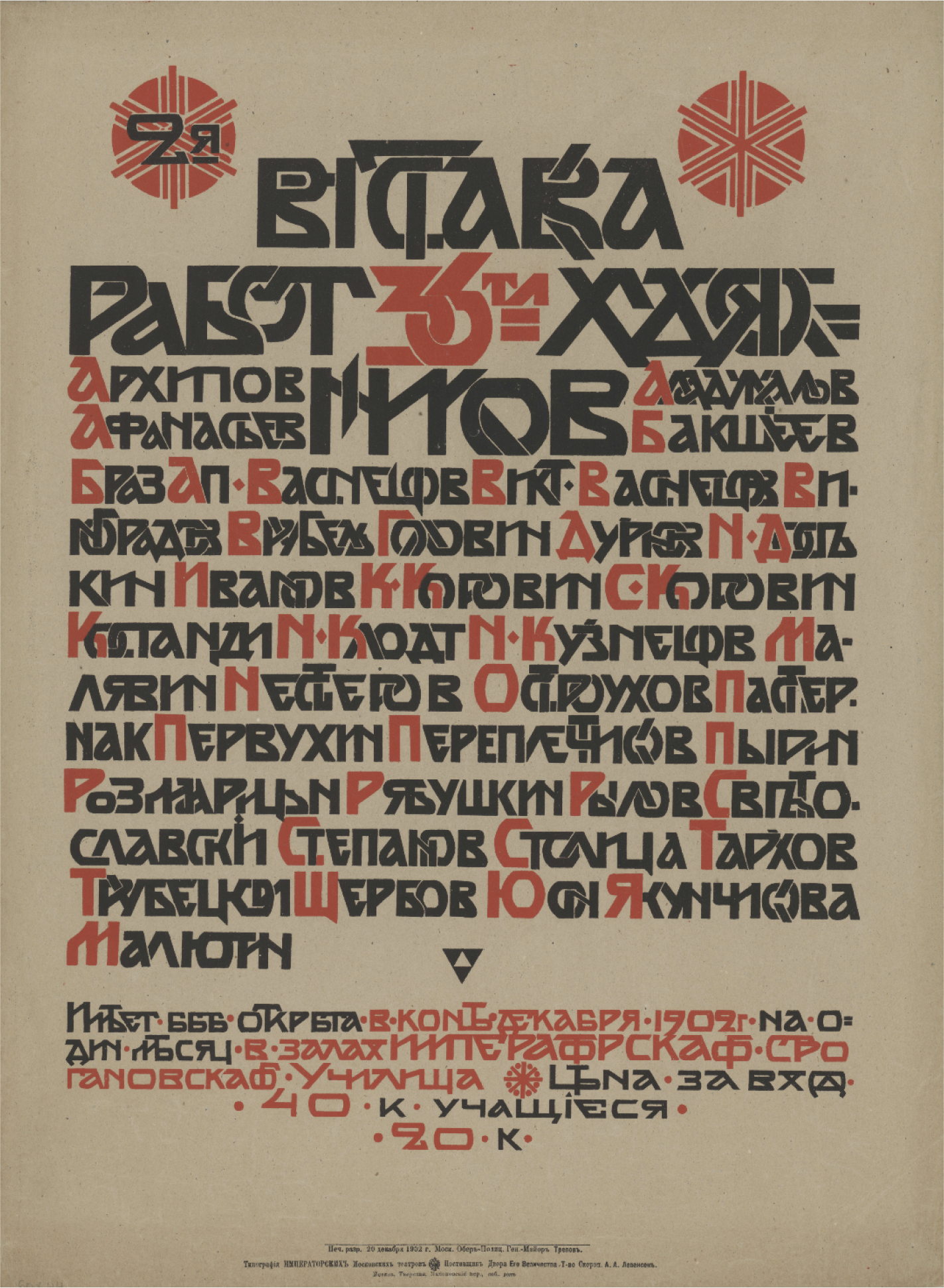

Что до шрифтов модерна (и наборных в том числе), то на первый взгляд они кажутся безнадёжно архаичными, с трудом читаемыми экспериментами архитекторов или художников. Однако секрет той эпохи в том, что чистый модерн послужил питательной средой для рационализма 20-х годов и, в частности, для конструктивистской типографики. И — другой парадокс — образ архитектуры следовал во многом за графикой и живописью модерна, а не наоборот.

Убедиться в этом легко, если внимательно приглядеться к орнаменту — главному герою стиля модерн. Это зримый ритм. Там, где мы видим каприз художника, скрывается попытка укротить декоративную эклектику XIX века, побороть её безразличие к единству решений в книге, здании или плакате, рабскую подчинённость ротационной газетной машине или унифицированным материалам.

Что до шрифтов модерна (и наборных в том числе), то на первый взгляд они кажутся безнадёжно архаичными, с трудом читаемыми экспериментами архитекторов или художников. Однако секрет той эпохи в том, что чистый модерн послужил питательной средой для рационализма 20-х годов и, в частности, для конструктивистской типографики. И — другой парадокс — образ архитектуры следовал во многом за графикой и живописью модерна, а не наоборот.

Убедиться в этом легко, если внимательно приглядеться к орнаменту — главному герою стиля модерн. Это зримый ритм. Там, где мы видим каприз художника, скрывается попытка укротить декоративную эклектику XIX века, побороть её безразличие к единству решений в книге, здании или плакате, рабскую подчинённость ротационной газетной машине или унифицированным материалам.

Орнаментом был и шрифт, особенно леттеринг. Знаменитый врубелевский плакат «Выставка 36» (1901) многое

говорит о его методе преподавания орнамента в Строгановском училище. Среди заданий Врубеля было одно,

призванное научить студента не просто стилизовать цветок или животное, не упростить изображение до схемы,

а разложить на составные части, при помощи которых легко можно было бы «размножать» финальный рисунок

по кайме тарелки, краю ткани и так далее.

Шрифты модерна при кажущейся сложности довольно конструктивны и рациональны. Они словно имитируют строгость, предвосхищая палочные шрифты Родченко, Поповой, Гана и других художников-авангардистов, взросление которых пришлось на эпоху Серебряного века. Их навязчивая любовь к чёрным плашкам, системам акцентов (стрелки, окружности, персты указующие) в сущности являет собой ту же орнаментальную стихию с плакатов Анри ван де Вельде, только со снятой кожей до кости, до чистой линии.

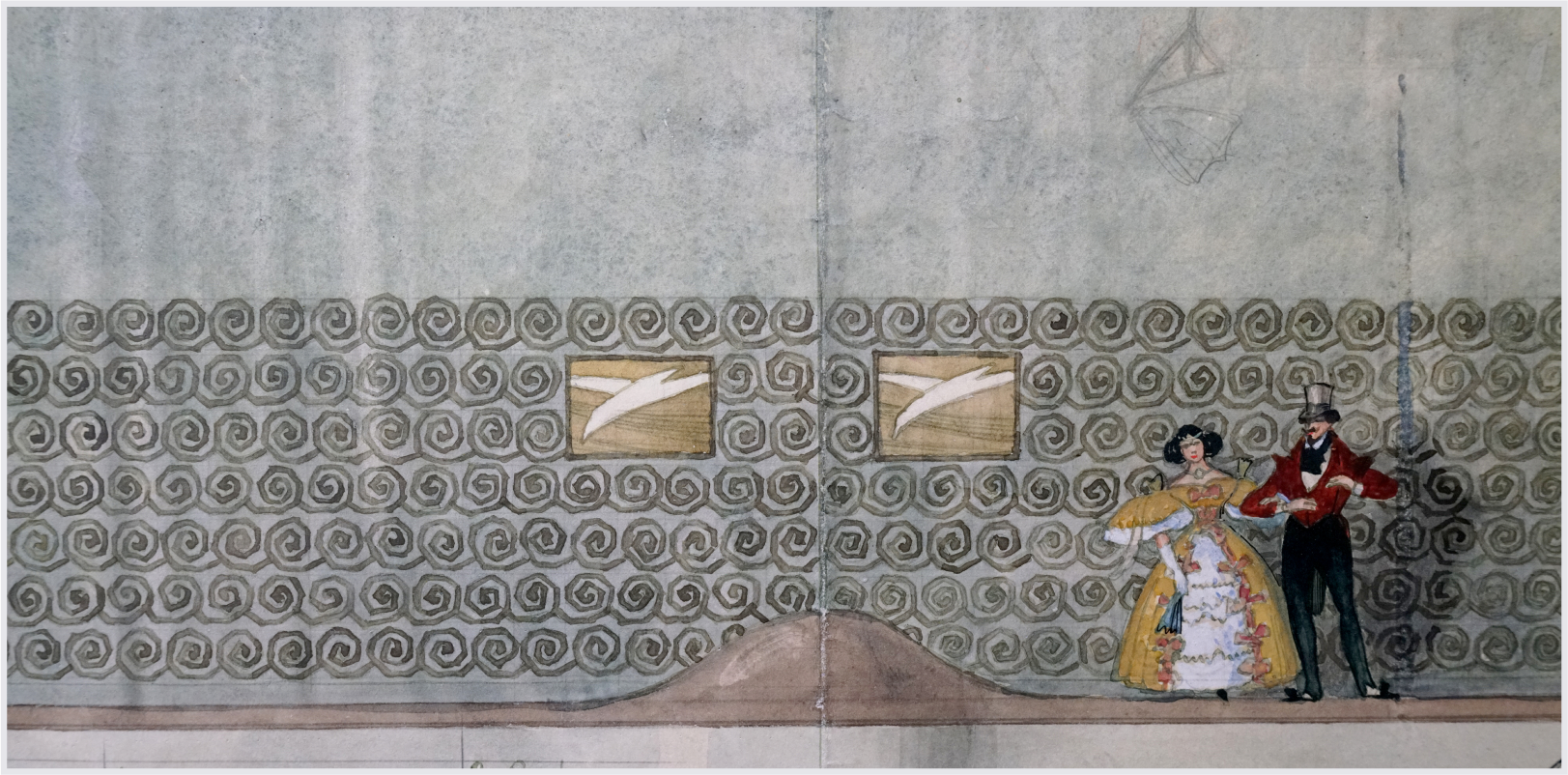

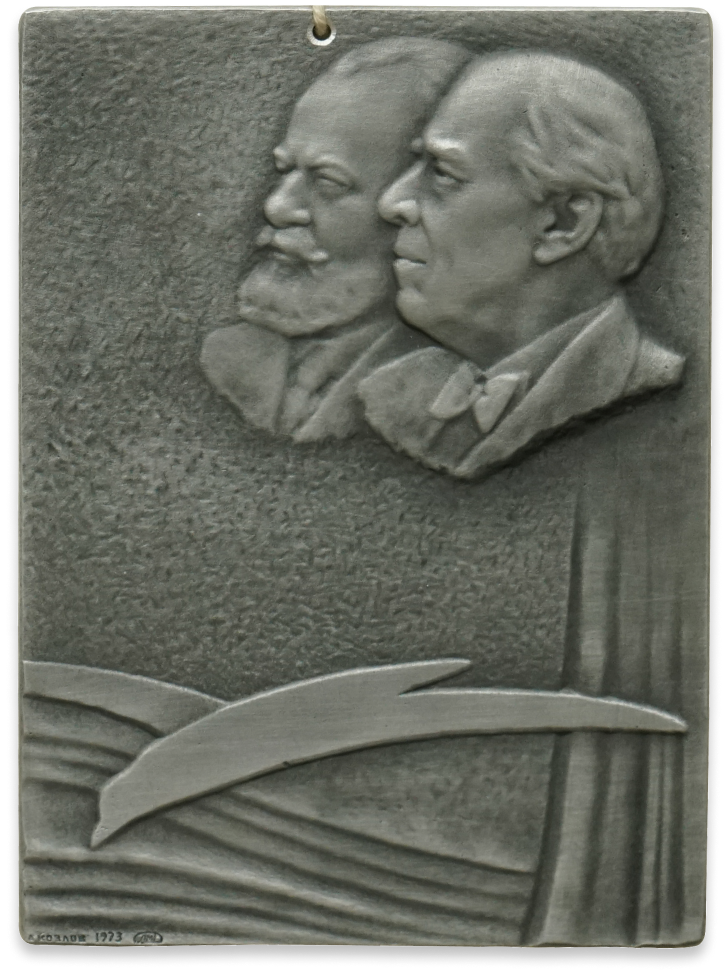

Шехтелевский проект Московского художественного театра (это реконструкция дома братьев Лианозовых) — прежде всего пространство, где «вкус и простота подали друг другу руку», как писал благодушно настроенный журналист «Новостей дня» от 25 октября 1902 года. Минималистичностью выбранных материалов (никакой золочёной лепнины и бархатной обивки) убранство театра нарушает привычные каноны. Образ театра построен на упругом рельефе, тускло светящемся металле, неярких красках, но ощущение от всего этого — как от сдержанного громкого крика.

Того же свойства шехтелевские эскизы букв. Они накапливают в строке колоссальную энергию, знаки часто имеют непривычную форму, провоцируют переход от «правильности» классической антиквы к своевольности в конструкциях. В этом и суть модерна, которую невозможно размыть даже самыми смелыми экспериментами: невероятно эмоциональная экспрессия, выраженная мгновенно узнаваемым графическим языком. Иначе выразить дух времени не получалось — только через полемику со старым, через скандал и внутреннюю собранность при этом. До рацио и систем пропорционирования макетов отсюда один шаг, сделать который и помог модерн.

Шрифты модерна при кажущейся сложности довольно конструктивны и рациональны. Они словно имитируют строгость, предвосхищая палочные шрифты Родченко, Поповой, Гана и других художников-авангардистов, взросление которых пришлось на эпоху Серебряного века. Их навязчивая любовь к чёрным плашкам, системам акцентов (стрелки, окружности, персты указующие) в сущности являет собой ту же орнаментальную стихию с плакатов Анри ван де Вельде, только со снятой кожей до кости, до чистой линии.

Шехтелевский проект Московского художественного театра (это реконструкция дома братьев Лианозовых) — прежде всего пространство, где «вкус и простота подали друг другу руку», как писал благодушно настроенный журналист «Новостей дня» от 25 октября 1902 года. Минималистичностью выбранных материалов (никакой золочёной лепнины и бархатной обивки) убранство театра нарушает привычные каноны. Образ театра построен на упругом рельефе, тускло светящемся металле, неярких красках, но ощущение от всего этого — как от сдержанного громкого крика.

Того же свойства шехтелевские эскизы букв. Они накапливают в строке колоссальную энергию, знаки часто имеют непривычную форму, провоцируют переход от «правильности» классической антиквы к своевольности в конструкциях. В этом и суть модерна, которую невозможно размыть даже самыми смелыми экспериментами: невероятно эмоциональная экспрессия, выраженная мгновенно узнаваемым графическим языком. Иначе выразить дух времени не получалось — только через полемику со старым, через скандал и внутреннюю собранность при этом. До рацио и систем пропорционирования макетов отсюда один шаг, сделать который и помог модерн.

Рустам Габбасов

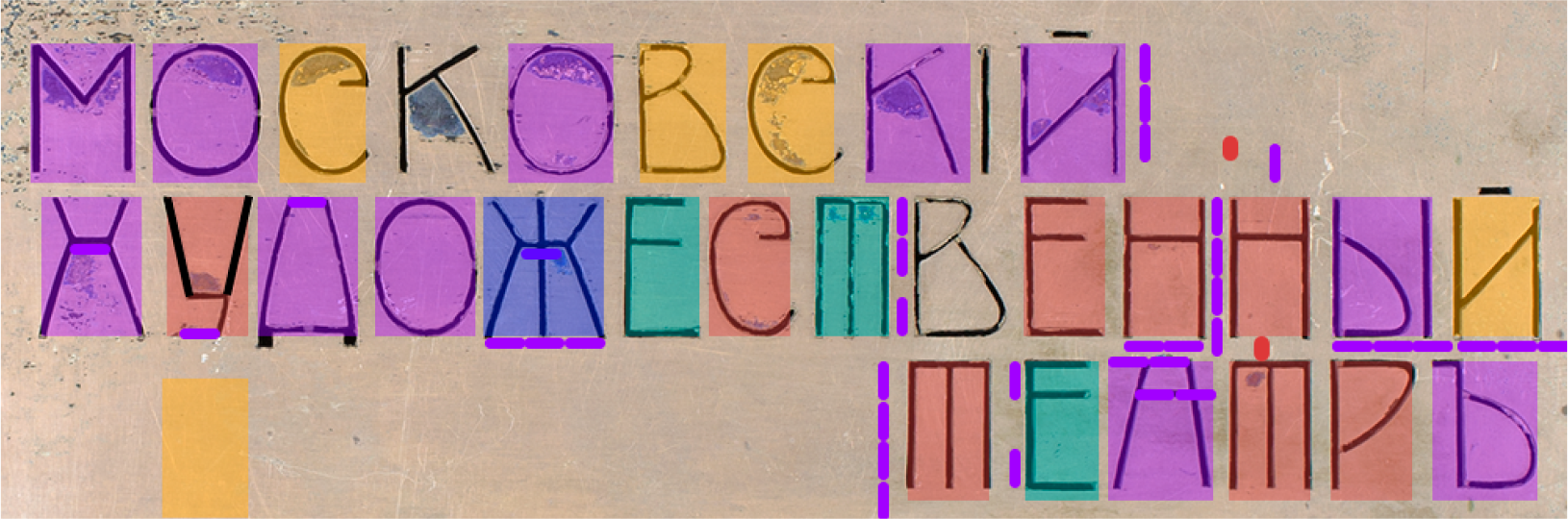

Логознак

Символ чайки и леттеринг Шехтеля — графическая основа нового фирменного стиля, его структурный лейтмотив

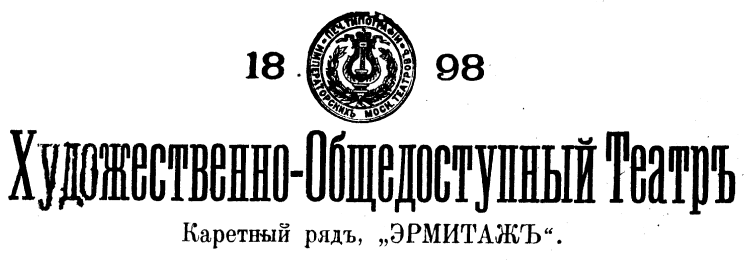

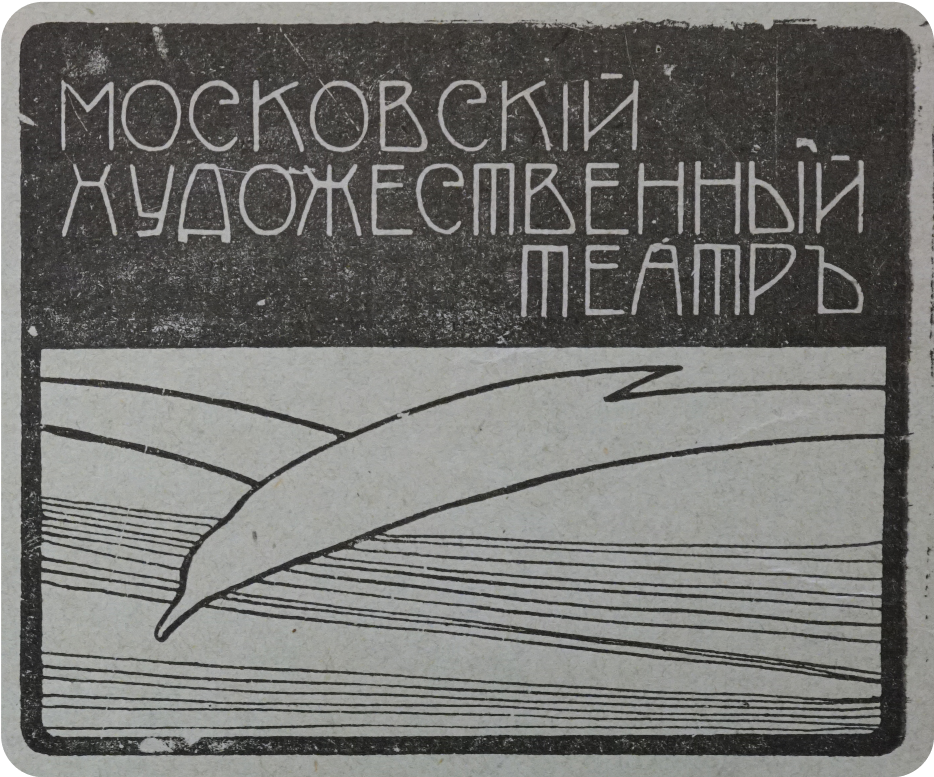

Андрей Абрамов: «Когда мы побывали в музее и архиве, просмотрели афиши, программы, проект Шехтеля и много

другого графического материала, то поняли, что клише с леттерингом Шехтеля содержит в себе ту самую искомую

идентичность и работать надо с ним. Наш вариант фирменного стиля также развивает мотивы, начатые многими

художниками театра до нас, что подтверждают макеты 1950-х — 80-х годов. Но за это время фирменная графика

театра утратила целостность. Например, когда мы только начинали работу, на сайтах театра и музея

использовались разные шрифты, и ни один не имел отношения к клише Шехтеля, что размывало образы театра

и музея».

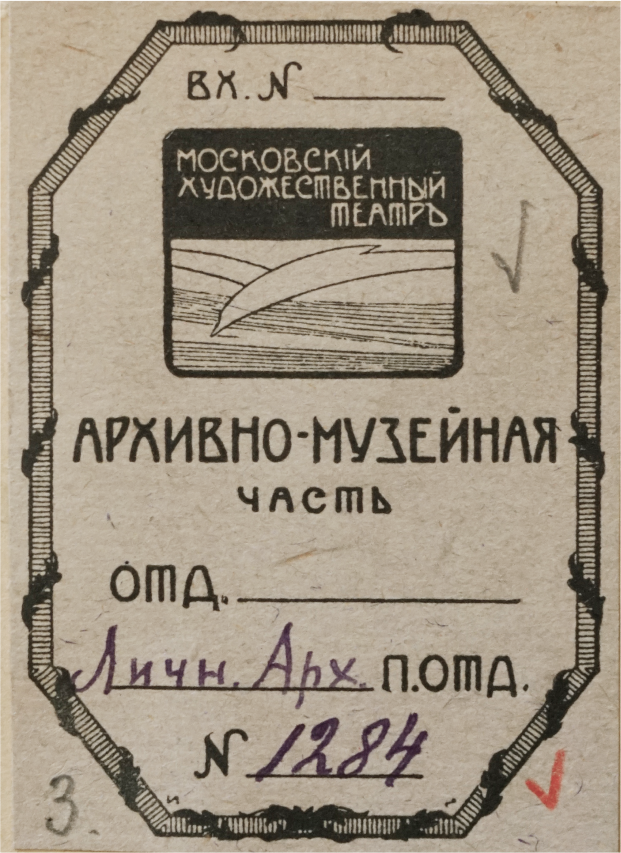

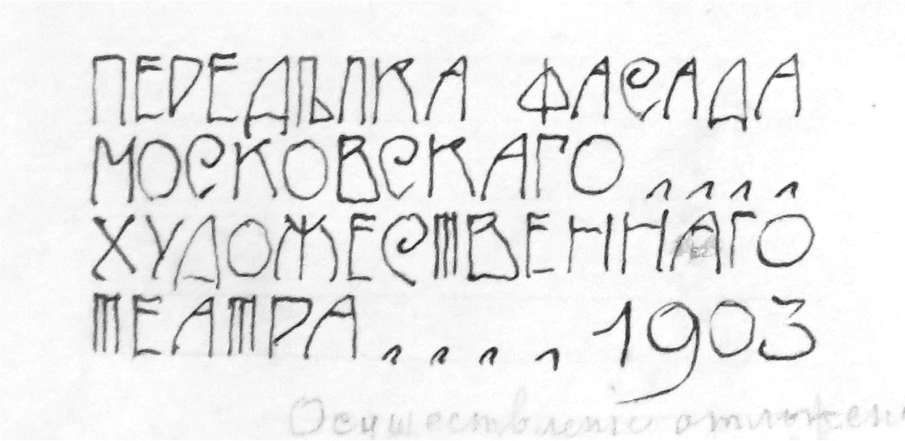

Вова Коломейцев: «В архиве Шехтеля мы перебрали и сфотографировали всё: наброски, письма, личную карточку,

абонемент. Оригинальный графический карандашный набросок чайки, сделанный Шехтелем в чертежах архитектурного

проекта театра, мы нашли сразу. Сначала Шехтель сделал его на полях, а потом — на колонне. Видно,

что он постоянно стирал и перерисовывал. Но первый набросок — самый лучший, и мы использовали его в логотипе».

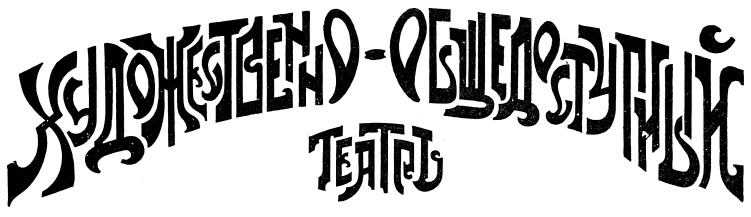

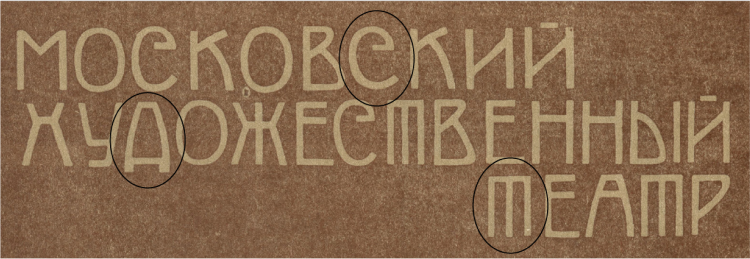

Вова Коломейцев: «В леттеринге, который мы обнаружили на клише в холле театра, буквы немного меняются:

заметно, что Шехтель не думал о них как о шрифте. Основная идея типографики модерна в том, чтобы она оживала,

чтобы графические элементы сами себя преобразовывали и рисовали. Эту живость Шехтель сохранил, но отказался

от обильного декора, уделил внимание пропорциям букв: они вытянутые, талия поднята, у некоторых есть намёк

на округлость и пластичность».

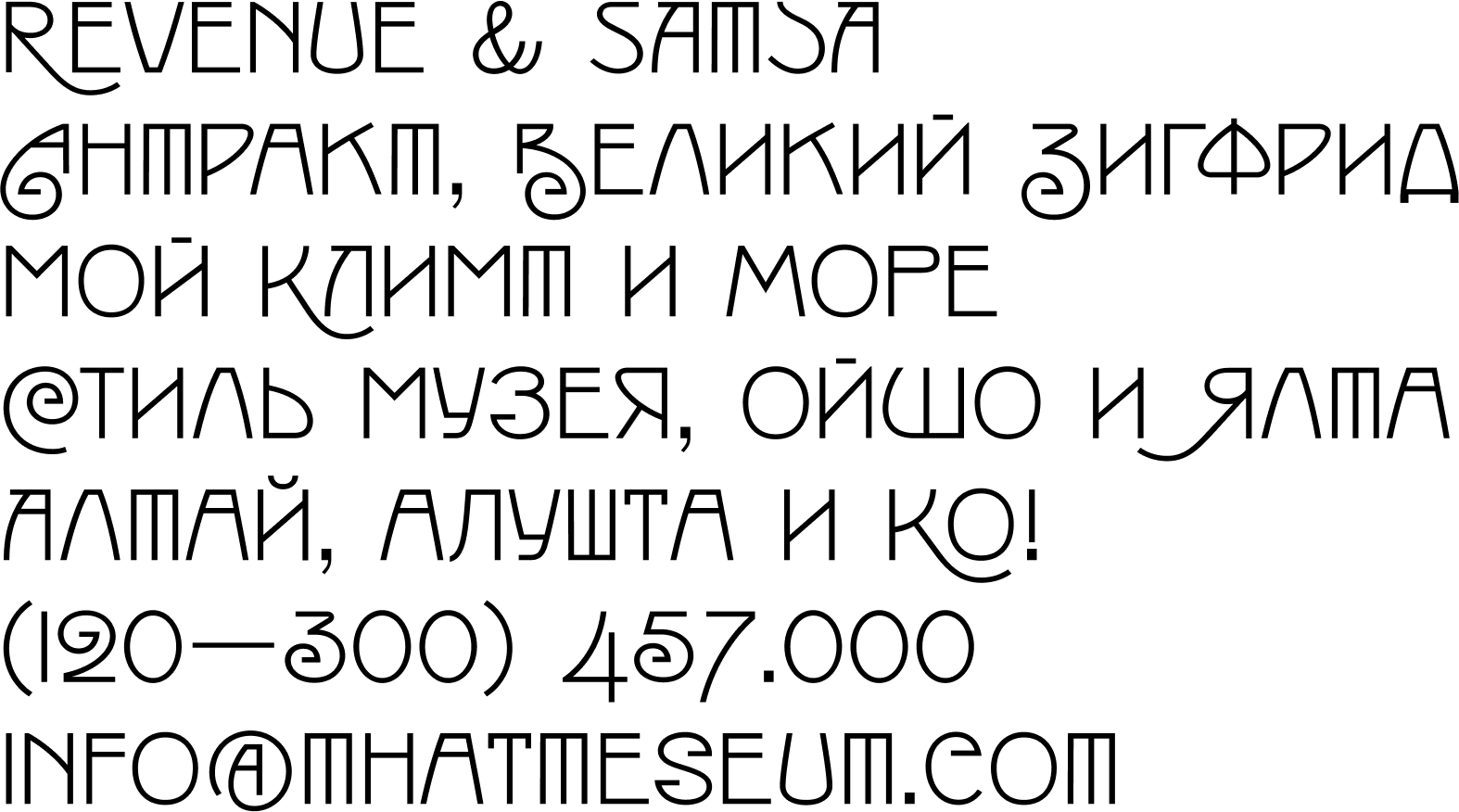

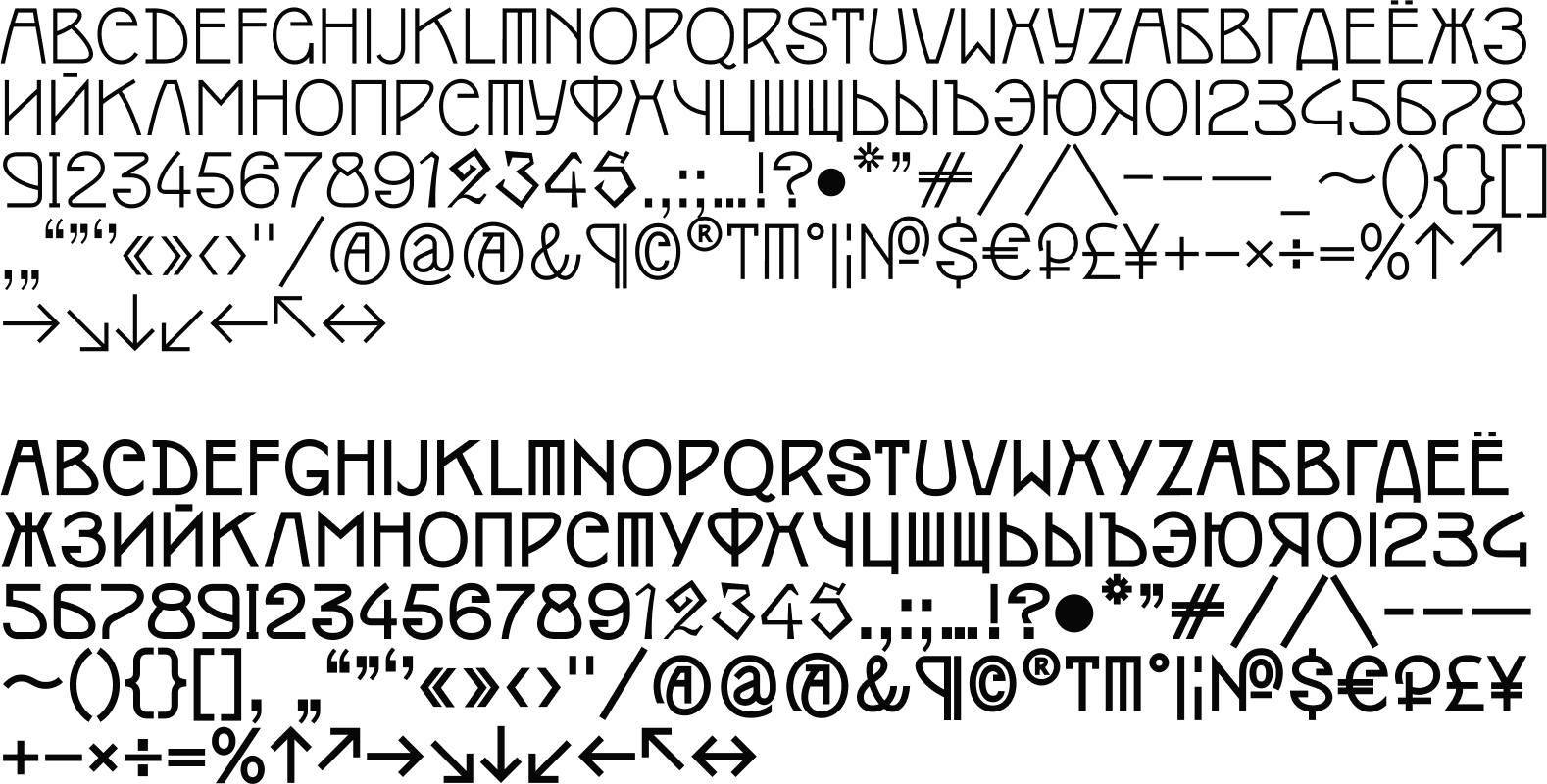

Шрифт

Наш шрифт стал своеобразным музеем Шехтелевских идей, данью уважения его выдающейся работе

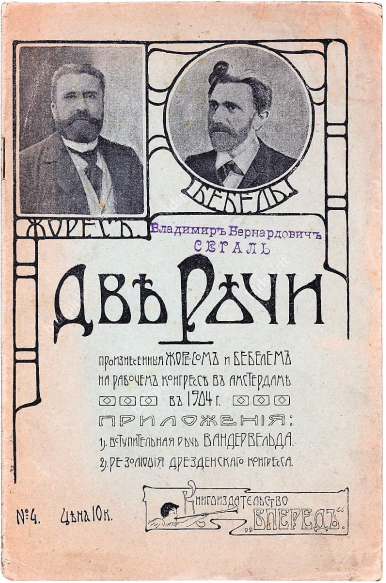

У нового фирменного стиля Музея МХАТ множество источников: рисунки из архива Шехтеля, артефакты из интерьеров

музея и театра, наши типографические находки на «Мешке» и «Авито»: програмки, значки,

вывески, афиши, постеры.

вывески, афиши, постеры.

Андрей Абрамов: «Мы стремились создать не только логотип Музея, но и получить на его основе уникальный

наборный шрифт. Даже неподготовленному зрителю будут заметны некоторые характерные черты в леттеринге

оригинального клише Шехтеля: формы букв — С- с засечкой, форма буквы — Х-, трехчастная — Т-, необычная — Д-

и в целом вытянутые пропорции букв. Невооружённым глазом видно, что клише сделано с ручного эскиза, поэтому

все буквы немножко разные, шрифт очень живой. Мы привели леттеринг к единой системе, для чего обострили

характерные черты, выбрали конкретные пропорции и контуры букв.

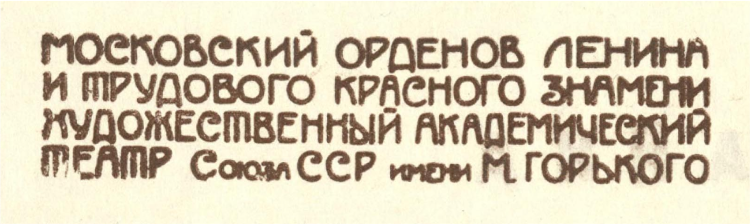

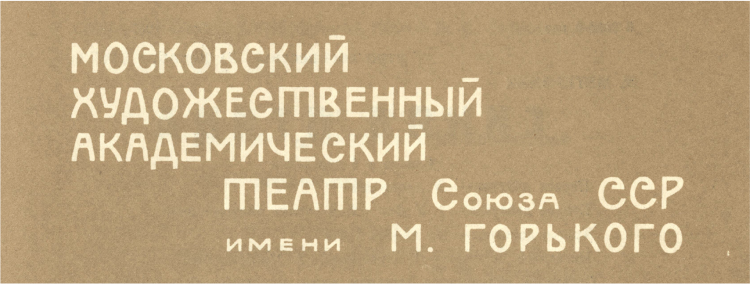

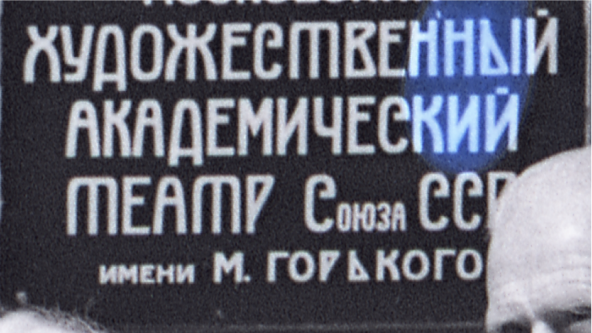

Коллеги, создававшие шрифт для МХАТ им. Горького, смешивали формы начала прошлого века и более современные. Так, некоторые знаки получили дополнительную „отделку“: -Х- -Y- -R- и прочие знаки с диагоналями получили очень выразительный, нарочито брутальный характер.

Создавая шрифт для Музея МХАТ, мы практиковали иной подход: старались не смешивать современные и исторические формы, а скорее возродить последние, систематизировать и адаптировать к новому времени и носителям».

Коллеги, создававшие шрифт для МХАТ им. Горького, смешивали формы начала прошлого века и более современные. Так, некоторые знаки получили дополнительную „отделку“: -Х- -Y- -R- и прочие знаки с диагоналями получили очень выразительный, нарочито брутальный характер.

Создавая шрифт для Музея МХАТ, мы практиковали иной подход: старались не смешивать современные и исторические формы, а скорее возродить последние, систематизировать и адаптировать к новому времени и носителям».

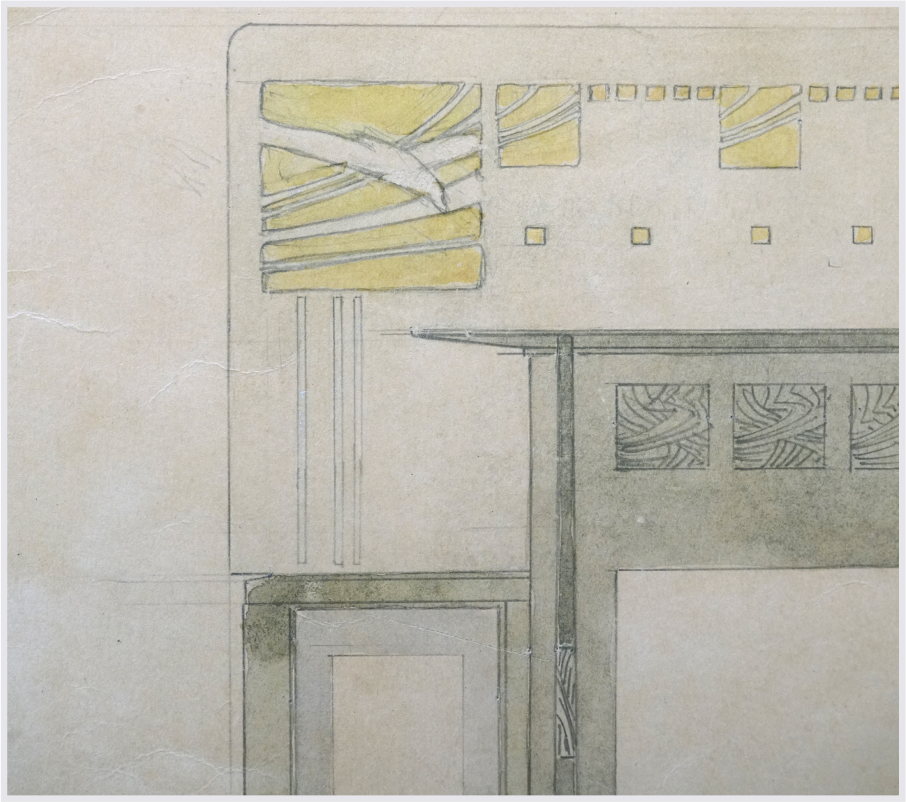

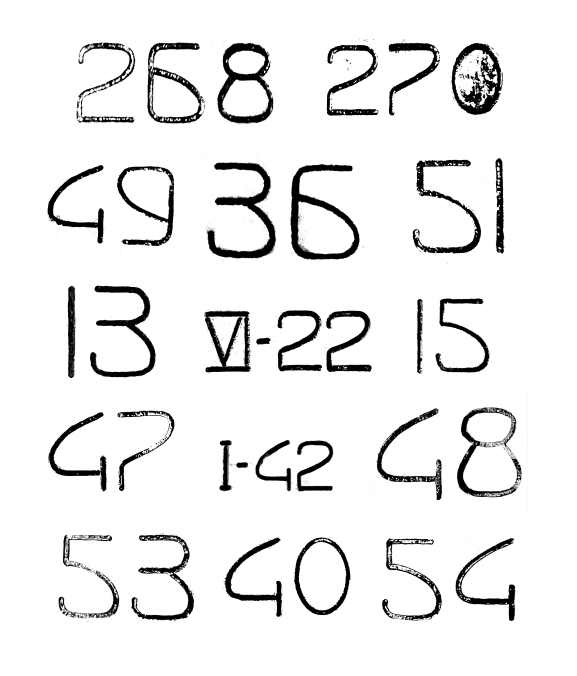

Артём Какоуров: «Первое, с чего я начал, — измерил пропорции букв с клише из театрального холла, получил

2:3,5 и 3:3,5. Высота верхней строки отличалась от высоты нижней и средней строк: сложилось впечатление,

что Шехтель рисовал буквы от руки, и по этому эскизу вырезали клише. Когда мы обратились к материалам архива,

и я подметил: шрифт этот уже использовался на театральных программках, но после войны.

Потом я отрисовал все буквы с клише, подгоняя их под эти две пропорции, и добавил недостающие. Так получился первый набор. Набрав им текст, мы поняли, что единой шрифтовой системы не получается — это и оказалось основной сложностью.

Множество подписей на чертежах проекта театра мы решили собрать и адаптировать под ту систему, которую вывели на основе клише. Красивые цифры и буквы с виньетками я отрисовал в первую очередь, адаптировав под выбранные пропорции».

Потом я отрисовал все буквы с клише, подгоняя их под эти две пропорции, и добавил недостающие. Так получился первый набор. Набрав им текст, мы поняли, что единой шрифтовой системы не получается — это и оказалось основной сложностью.

Множество подписей на чертежах проекта театра мы решили собрать и адаптировать под ту систему, которую вывели на основе клише. Красивые цифры и буквы с виньетками я отрисовал в первую очередь, адаптировав под выбранные пропорции».

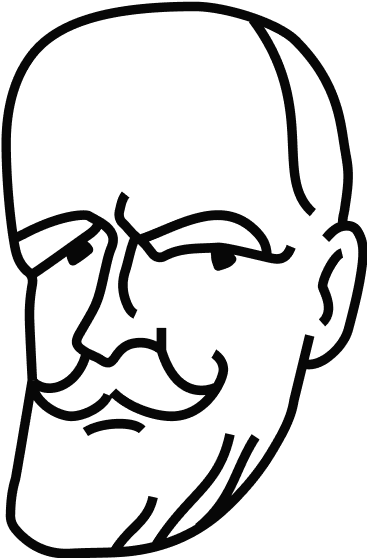

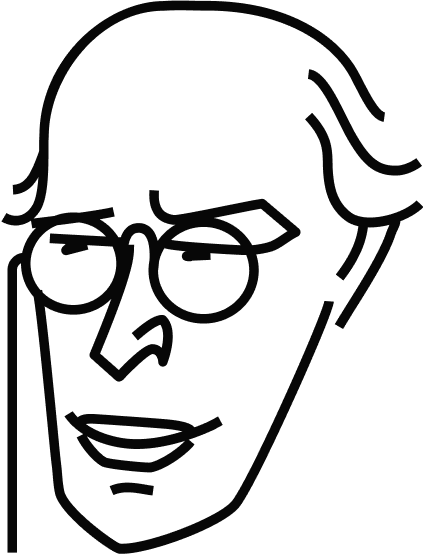

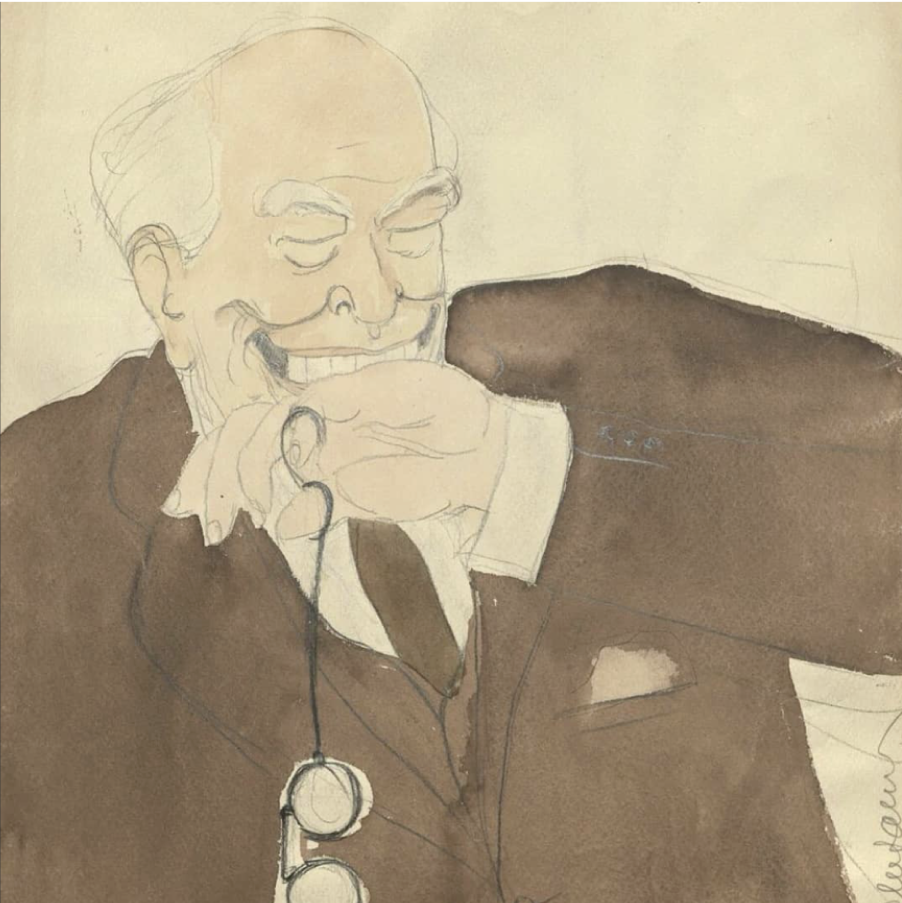

Вова Коломейцев: «Мы с Артёмом Какоуровым проанализировали плотность линии, контраст, пластику, пропорции,

характер каждой буквы и постарались бережно преобразовать леттеринг в шрифт в двух начертаниях: тонком

и жирном. Плотность линий леттеринга использовал наш художник Серёжа Калинин в своих рисунках: портретах

Станиславского, Немировича-Данченко и логотипе Музея МХАТ с чайкой».

Вова Коломейцев: «Все альтернативные знаки в шрифте — это перерисовка карандашных подписей к проектным

чертежам Шехтеля: „будуар“, „ватерклозет“, „фасад“ и пр. Они очень декоративные и в современных медиа выглядят

не столь эффектно, но они есть источник знаний об архитектурном проекте Музея МХАТ, в них аккумулирована

графическая память места.

Андрей Абрамов: „Эти эскизы мы значительно дорабатывали и использовали как основу для создания альтернативных знаков в фирменном шрифте. Мы сохранили пропорции, плотность штриха (жирность), но добавили буквы, которые своей конструкцией отсылают к эскизам Шехтеля“.

Андрей Абрамов: „Эти эскизы мы значительно дорабатывали и использовали как основу для создания альтернативных знаков в фирменном шрифте. Мы сохранили пропорции, плотность штриха (жирность), но добавили буквы, которые своей конструкцией отсылают к эскизам Шехтеля“.

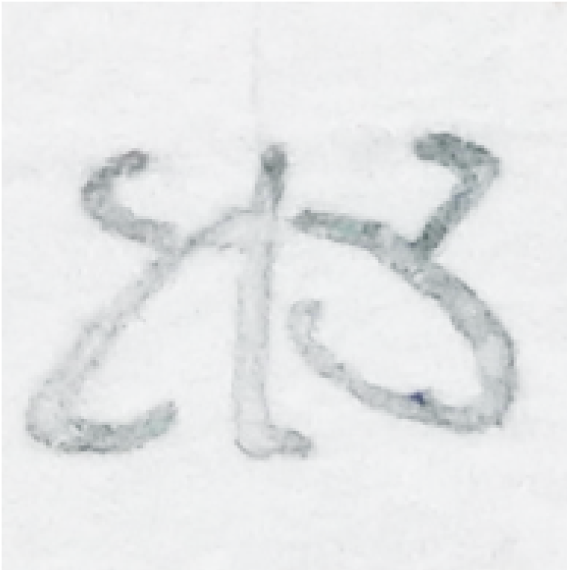

Вова Коломейцев: «В шрифте мы использовали аутентичные 100-летней давности цифры с номерков из театрального

гардероба и с оригинальных кресел зрительного зала (коих осталось всего шесть), символы со штемпелей, которыми

лейбировали документацию музея. С шильдика администратора театра мы позаимствовали знак номера.

ДОМ-МУЗЕЙ

К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

МУЗЕЙ-КВАРТИРА

ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА— ДАНЧЕНКО

ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА— ДАНЧЕНКО

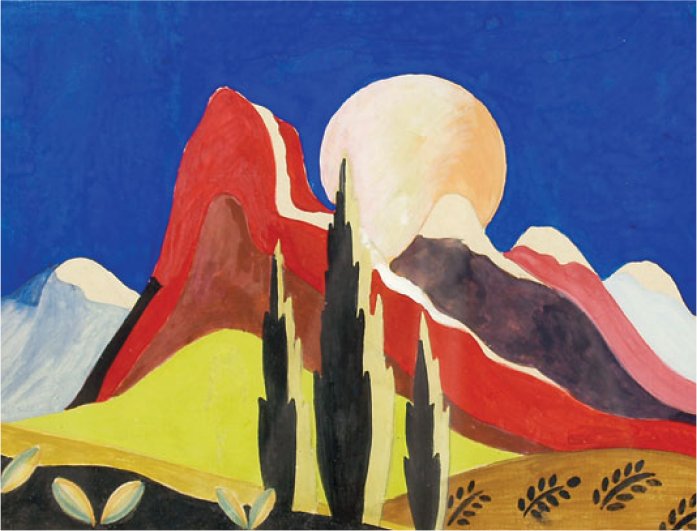

Палитра

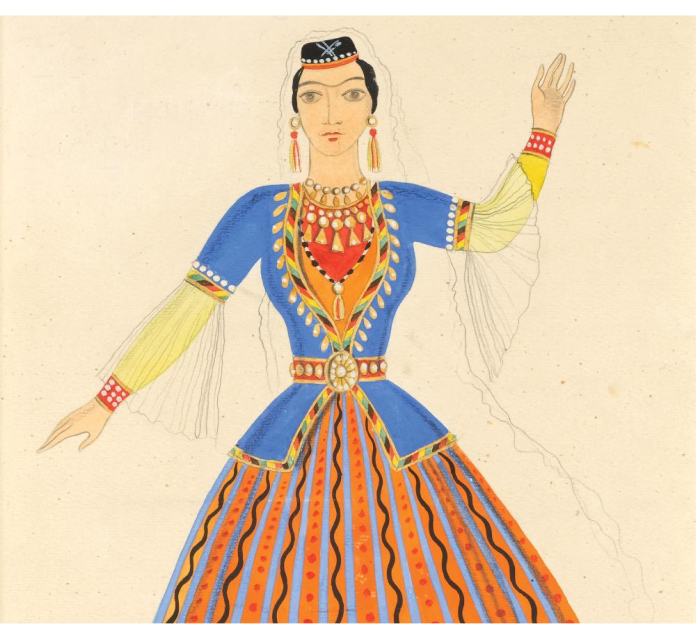

Новая палитра музея вдохновлена снимками архивных материалов и цветами самого здания . Собранные вместе

различные снимки и печатные издания образуют выразительный по своей колористике коллаж — мятный оттенок

бумаги, синий пигмент выгоревшего фото, теплый бежевый фон портрета.

МАКЕT

TАTЛИНА

TАTЛИНА

Палитра не пытается подражать или прямо копировать цвета архива, не пытается выглядеть страрой. Напротив, мы

постарались отчистить цвет, сделать его сияющим, современным сегодняшнему дню, но сохранили гамму.

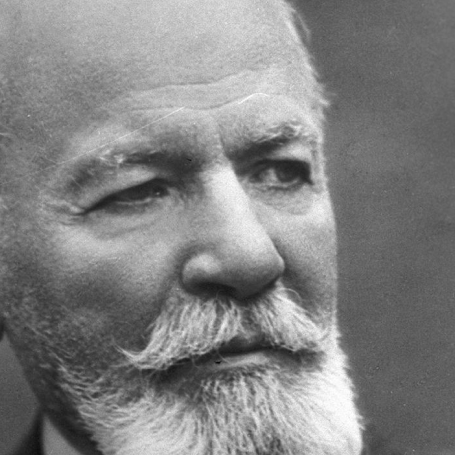

16.06.(1901)

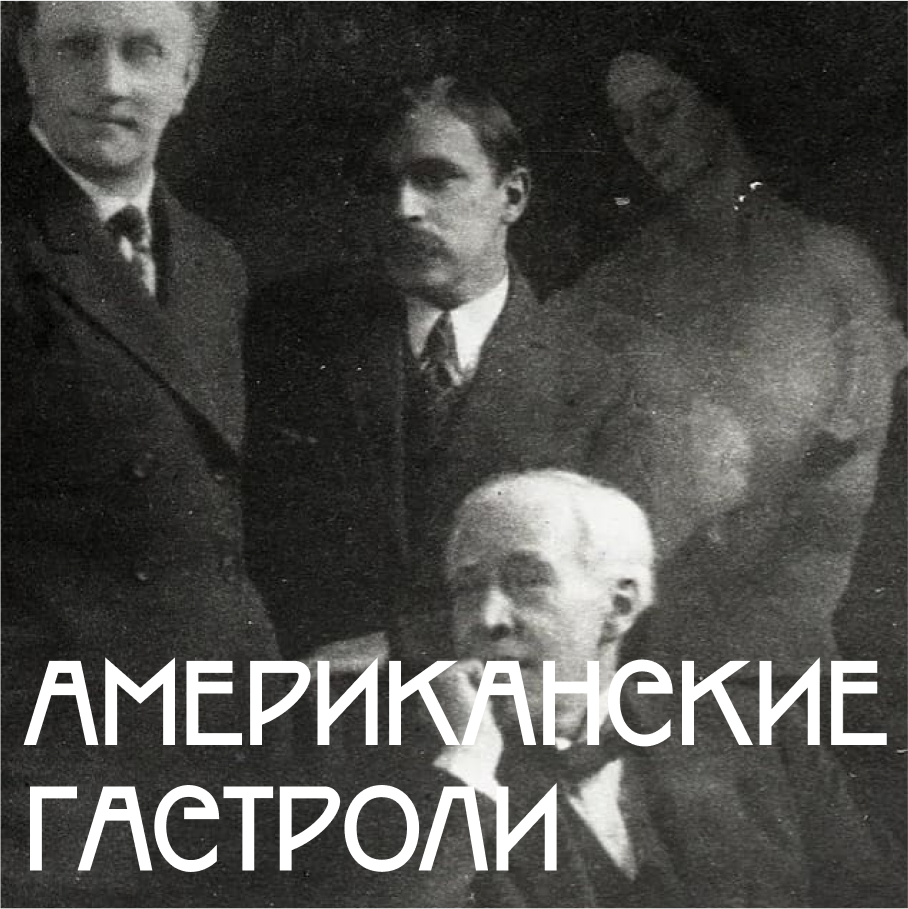

ВАДИМ

ФЕДОРОВИЧ

РЫНДИН

ФЕДОРОВИЧ

РЫНДИН

МУЗЕЙ

МХАТ

МХАТ

19.06.

21.08.

21.08.

Советский театральный художник, народный художник СССР (1962), действительный член АХ СССР (1964).

Государственная премия СССР (1950). Учился в Свободных художественно-

технических мастерских в Воронеже (1918-1922)

и во ВХУТЕМАСе в Москве (1922-1924).

Член объединений «Маковец», ОМХ,

«Четыре искусства», АХРР.

технических мастерских в Воронеже (1918-1922)

и во ВХУТЕМАСе в Москве (1922-1924).

Член объединений «Маковец», ОМХ,

«Четыре искусства», АХРР.

19.06.

21.08.

21.08.

ВАДИМ

ФЕДОРОВИЧ

РЫНДИН

ФЕДОРОВИЧ

РЫНДИН

МУЗЕЙ

МХАТ

МХАТ